一人称では筆を進めることはできなかったのでしょう

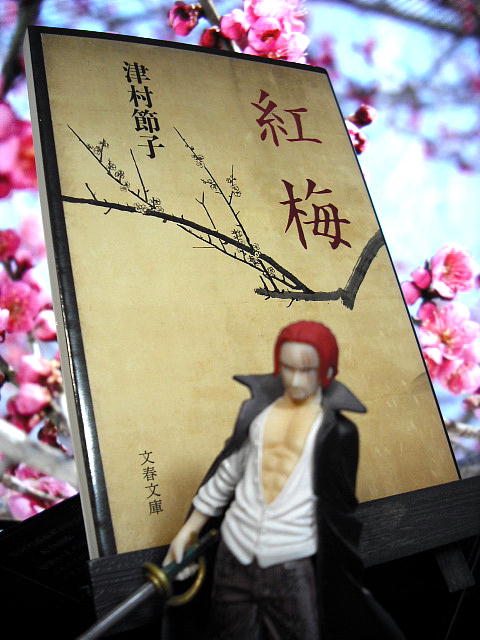

「紅梅」(津村節子)文春文庫

「夫」は自分が癌であることを

周囲に絶対に知られないようにと

妻・育子に言い渡す。

「夫」は、作家としての

仕事を続けながら、

癌と対峙していこうというのだ。

同じ物書きである育子もまた、

仕事を続けながら

「夫」の介護を試みる…。

作家である「夫」は

口の中に違和感を覚え、

それはやがて舌癌と判明します。

さらにその治療の過程で、

より進行した膵臓癌が見つかるのです。

本書は癌の闘病記なのですが、

妻の目から淡々と感情を抑えて

綴られた、だからこそ

壮絶な記録となっている作品なのです。

この夫婦は言わずと知れた

吉村昭・津村節子夫婦です。

つまり、この小説は

妻である津村節子から見た、

夫・吉村昭の一年七か月に及ぶ

闘病生活の記録なのです。

しかし、本書では吉村・津村の名前は

一切登場しません。

「育子」から見た「夫」の最後の様子を、

あくまでも小説として

淡々と描いているのです。

おそらく、

三人称の小説にすることでしか、

夫の死と、それに向き合った自分を

客観視する方法がなかったのでしょう。

情景を想像するに、

壮絶な最期だったのだろうと

思われます。

癌細胞のある舌に治療用の針を刺し、

膵臓と十二指腸と胃の半分を切除する。

在宅医療によって最後を迎えるため、

体の数カ所にカテーテルを挿入する、

そして最後の最後には

「もう死ぬ」と言って、

「夫」は胸のカテーテルポートを

自力でむしり取るのです。

介護する育子(=津村)にとっても

大変だったと思うのです。

「夫」(=吉村)が病状を徹底して

秘匿しようとしたために、

普通の生活を営まざるを得ない、

つまり作家としての活動を継続しつつ

介護しなければならないのですから。

「もの書きの女房なんて最低だ」

「残る力をふりしぼって

身体を半回転させたのは

情の薄い妻を拒否したからであり、

自分はこの責めを

死ぬまで負ってゆくのだ」。

自分を責め続ける育子の哀哭に、

涙を禁じ得ませんでした。

そうなのです。

自身の感情を極限にまで抑えこみ、

ただただ「夫」と「育子」の間に起きた

事実のみを記録していることが、

逆に津村自身の慟哭を

余すところなく伝えきっているのです。

「私は」という一人称では

筆を進めることは

できなかったのでしょう。

生きるということ、

そして死ぬということ、

さらには夫婦とは

どうあるべきかということ、

読み手に多くのことを

突きつけてくる重厚な小説です。

そして先日取り上げた

吉村昭の「梅の蕾」と

対を成す作品であると考えます。

「梅の蕾」「紅梅」二つあわせてどうぞ。

(2021.5.24)