若松賤子の試行錯誤の作品

「鼻で鱒を釣つた話(実事)」(若松賤子)

(「日本児童文学大系2」)ほるぷ出版

母とともに湖畔で

ボート遊びをしていた武。

釣りがしたいという武に、

母は「釣りをするためには

餌が必要」と諭す。

仕方なく

湖面に映る魚影を見ている武。

しかし、湖水の中からは、

水面に映る武の顔を見つめる

目があって、やがて…。

本作品についてはネタバレしても

問題ないでしょう。

なにせ表題からして

ネタをばらしているのですから。

想像がつくでしょうが、

大きな鱒が水面を覗いている武の鼻に

食いついたために

ボートの中に釣り上げられ、

晩ご飯のおかずになるという、

短いお笑い話です。

以前取り上げた明治の女性・若松賤子の

児童文学です。

本作品もまた、

現代の子どもたちが読んでも

さほど面白いとは思わないでしょう。

一つは口語体で書かれているものの、

表記は旧仮名遣いであるためです。

そして現代では見られなくなった

漢字表記の多さも

読みにくさに拍車をかけています。

「それはさうと、

子供の鼻を食べさうにした

魚のはなしをお聞になつたことが

有升か。

今でも生きて居る人ですから、

其おはなしをしておあげ申ませう。」

まあこれは明治に書かれたものですから

仕方ありません。

もう一つは

児童向け作品であるにもかかわらず、

残酷な言い回しの多さが

目立つことです。

釣りに必要な餌が手元にないために

母が武に言った言葉。

「武ちやんが自分の肉でも切れば

有るけどホヽヽヽヽ」

ボートに入り込んだ鱒の処理について、

周囲で見ていた人が

「艪で、

其艪で殺しておしまひなさい、

頭をなぐつてお遣んなさい!」

もう少し軟らかい表現は

なかったのでしょうか。

以前取り上げた「忘れ形見」は

明治23年の発表です。

イソップやグリムの寓話に頼らず、

イギリスの詩から

物語をノベライズした若松ですが、

その3年後の明治26年発表の本作では、

実話から

子ども向けの小説を創り上げたのです。

しかもご丁寧に、題名に(実事)とつけて。

当時、子ども向けに読ませる読み物とは

どうあるべきか、

数名の作家や教育者がその形を

模索していたものと考えられます。

その経緯は岩波文庫刊

「日本児童文学名作集(上)」を読むと

理解できます。

残念ながら若松のものは

そこには以前の「忘れ形見」一編が

収められているのみです。

しかし、他の若松作品を読むと、

彼女自身が試行錯誤しているのが

見て取れます。

こうした先達の努力があり、

日本に児童文学が

根付くこととなったのです。

(2021.10.8)

【青空文庫】

「鼻で鱒を釣つた話(実事)」(若松賤子)

【今日のさらにお薦め3作品】

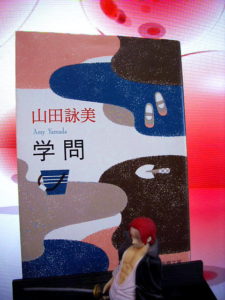

①素敵な現代文学

「学問」(山田詠美)

②不思議な魅力満載

「花筐」(檀一雄)

③アンソロジーをどうぞ

「日本文学100年の名作第3巻

三月の第四日曜」

【関連記事:明治の児童文学】

【明治・大正の児童文学】

【読書のおともに:せんべい】