死の臭いで惹かれ合った二人

「白い満月」(川端康成)

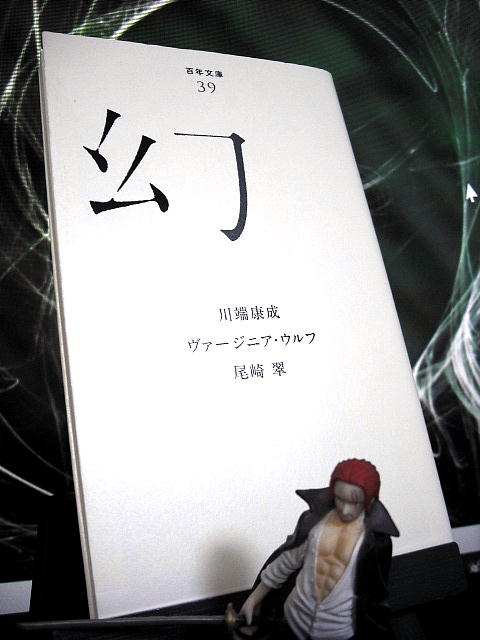

(「百年文庫039 幻」)ポプラ社

温泉場の別荘に雇われた

十七歳のお夏の率直な言動に、

療養中の孤独な「私」は

心を動かされる。

ある日彼女は、

谷川を見ているうちに

発作を起こして倒れる。

回復した後に尋ねると、

北海道にいる父親の死の姿が

見えたのだという…。

死の臭いの漂う作品です。

主な登場人物は

「私」とお夏だけ(それ以外は、

「私」の妹である八重子、

そして八重子の口から語られる

「私」のもう一人の妹・静江)

なのですが、二人からは

強烈な死の臭いが発せられています。

お夏は、作品の冒頭と終末で、

この台詞を繰り返します。

「どうせ私なんか

どうなったっていいんです」

「死んだっていい人間は

沢山あると思います」。

彼女は生きることに

希望を抱いていないのです。

母を失い、父は出稼ぎという

貧しい境遇もあるのでしょうが、

持って生まれた「死への願望」が

垣間見られます。

彼女は白昼夢として、

遠く離れた父親の死を見ます。

そして父親の死を確信し、

その原因は自分にあると

考えるのです。

筏に乗って作業をしていた父親が、

自分の姿を見て歩み寄ったから

転落死したのだと。

「私」は、

当時不治の病とされていた

肺病を患っています。

結核死した父親をもつことから

人一倍感染に気を付けていた「私」。

にもかかわらず罹患したことから、

人生に対して

諦めの気持ちを持っているのです。

死の臭いで惹かれ合った、

「私」とお夏の二人。

それ故、

「私」の感情は矛盾に満ちています。

「突然私はこの自分の滅亡を

予見したと信じている存在に

痛ましい愛着を感じた。

このものを

叩毀してしまいたい愛着が

私を生き生きとさせてきた。」

死の予感を漂わせている女に

愛着を感じるのも異常なら、

愛着を感じたものを

破壊しようとする感情も異常、

そして破壊の欲望が

生きる活力を生み出しているのも

また異常。

「私」の感情は

常軌を逸しているのです。

「私は二人の死の予感に怯えながら、

現実の世界に

住んでいないようなお夏を

現実の世界へ取戻そうと

するかのように抱いていた。」

現実の世界に住んでいないのは

お夏なのか「私」なのか

もしくはその両者なのか。

どこまでが現実で

どこからが幻なのかわからない

作品世界です。

物語は「私」の感情同様、

矛盾に溢れた表現で

静かに締めくくられます。

「この静けさの底に

あらゆる音が

流れているのを聞いていた。」

川端康成の初期の傑作短編です。

(2019.1.31)